Quando si parla di moda vittoriana, l’immaginazione corre subito a dame con abiti sontuosi, corsetti che stringono la vita e gonne che ondeggiano come scenografie teatrali. Eppure, l’abbigliamento femminile dell’epoca vittoriana è molto più complesso e affascinante: è la storia di una società che cambia, di un’economia in crescita, di un’industria tessile rivoluzionaria e di nuovi ruoli per le donne.

Dal 1837 al 1901, durante il lungo regno della regina Vittoria, la moda fu caratterizzata da un’evoluzione radicale, adattandosi non solo ai capricci estetici ma anche alle innovazioni tecniche e sociali introdotte dalla Rivoluzione industriale.

In questo viaggio scopriremo come gli abiti vittoriani si sono trasformati, attraversando decenni di innovazioni stilistiche, tecniche e culturali, e come la moda dell’età vittoriana continui ancora oggi a ispirare movimenti artistici e sottoculture moderne come lo steampunk e il Lolita fashion.

L’epoca vittoriana: un contesto di trasformazione

L’età vittoriana coincise con un periodo di prosperità economica, stabilità politica interna e forte espansione coloniale britannica. La rivoluzione industriale portò alla nascita della macchina da cucire e della tessitura meccanica, rivoluzionando la produzione di abiti. Non solo le élite, ma anche la crescente classe media potevano accedere a un guardaroba più ampio, confezionato in parte industrialmente e diffuso grazie alle prime catene di grandi magazzini.

A ciò si aggiungeva un aspetto culturale: il tempo libero aumentò, la scolarizzazione crebbe, e con essa la diffusione di riviste illustrate come Journal des Demoiselles e Harper’s Bazaar.

Le mode circolavano, si discutevano, si copiavano: la moda diventava un fenomeno più democratico e condiviso, pur mantenendo rigide distinzioni tra classi sociali.

Come si vestivano le donne nell’epoca vittoriana

Vestirsi nell’Ottocento non era un gesto semplice, ma un vero rituale quotidiano. Una signora dell’epoca doveva cambiarsi più volte al giorno: al mattino indossava abiti informali o vestaglie, nel pomeriggio un abito da passeggio, la sera un abito da ricevimento o da ballo. Persino per la carrozza, l’equitazione o il lutto esistevano abiti dedicati.

Nel mio romanzo “Un incorreggibile libertino e un’inguaribile romantica“, ambientato in piena epoca vittoriana nel 1856, Miss Anne Ellis indossa un abito da ballo creato su misura da una rinomata modista francese: un vestito che diventa specchio dei suoi sogni e strumento del suo fascino, capace di lasciare un’impronta indelebile nella memoria di chi la incontra.

“Il vestito confezionato per

l’occasione da Madame Beaumont era straordinario e la

faceva sentire come una regina.

Avevano scelta una stoffa in organza color avorio, montata

su una base di seta verde chiara e cangiante, da cui l’abito

traeva i riflessi. La gonna ampia e spumeggiante era decorata

da ruches anch’esse di organza e il corpetto aderente metteva

in risalto la snellezza della sua figura. Lo scollo ampio

lasciava nude le spalle sui cui ricadevano i morbidi riccioli

della sua elegante acconciatura e si chiudeva sul davanti con

un fiocco in faille di seta verde acqua.“

Da Un incorreggibile libertino e un’inguaribile romantica

Alla base dell’abbigliamento c’erano sempre gli strati interni: biancheria intima, corsetto, sottogonne. Il corsetto, simbolo stesso della moda vittoriana, non era soltanto uno strumento di costrizione ma un mezzo per costruire la silhouette ideale: busto eretto, seno sostenuto, vita sottile.

Il corsetto vittoriano: cuore rigido dell’eleganza costrittiva

Nel contesto della moda vittoriana, il corsetto non era soltanto un sottoindumento: era la struttura stessa dell’abito, l’elemento da cui prendeva forma ogni silhouette. Con il ritorno della vita nella sua posizione naturale verso il 1830 si rafforzò il bisogno di modelli capaci di sostenere il seno e al contempo stringere il punto vita. Da quel momento il corsetto divenne ben presto l’indumento più costrittivo del guardaroba femminile, plasmato da stecche rigide in acciaio e strutture elaboratissime.

Nei modelli vittoriani, il corsetto era spesso suddiviso in due parti (una per lato), con una cucitura centrale o busk rigido che aiutava a dare forma al busto. Alcuni modelli introdussero ganci o chiusure frontali per facilitare l’apertura, un’innovazione rispetto ai modelli precedenti che si aprivano solo dietro.

Durante gli anni 1840-1850, il fenomeno del tightlacing (allacciatura molto stretta) divenne abbastanza diffuso: molte donne aspiravano a quella silhouette “a clessidra” spingendo il corsetto oltre i limiti del semplice supporto, rendendolo strumento di modellatura estrema del corpo.

L’evoluzione del corsetto non fu lineare. Con il progredire dell’epoca vittoriana, i corsetti si allungarono verso i fianchi, diventando più lunghi e aderenti, per aderire meglio ai fianchi modellati dalla crinolina e in seguito dal bustle skirt. In alcuni casi, si cercava di alleggerirne gli effetti per tutelare la postura: corsetti posturali venivano progettati con una rete di stecche d’acciaio piegate per seguire le curve naturali del corpo, e con aperture frontali per ridurre lo stress sull’allacciatura dorsale.

In ultimo, il corsetto ha avuto una funzione quasi “architettonica”: spingendo il busto in avanti rispetto al bacino e sollevando le spalle, esso contribuiva ad accentuare il contrasto con una gonna dietro rigogliosa (specialmente nella fase del bustle). Era un gioco di forze visive: vita fine, busto eretto, fianchi decorati.

Il corsetto vittoriano, quindi, non fu solo imposizione estetica, ma un nodo sensibile tra bellezza, ingegno sartoriale e limiti della praticità — una testimonianza del desiderio ottocentesco di modellare il corpo in forme che oggi ci sembrano estreme, ma che all’epoca riflettevano ideali di grazia, decoro e distinzione sociale.

La rivoluzione della crinolina

Negli anni ’40 e ’50 dell’Ottocento, la silhouette femminile cambiò ancora. Le maniche si fecero più aderenti e la protagonista divenne la crinolina, una sottogonna rigida inizialmente irrigidita con crine di cavallo e poi realizzata con anelli di acciaio. Grazie a questa struttura, le gonne potevano raggiungere dimensioni enormi senza pesare eccessivamente.

Contrariamente a quanto si pensa, vestirsi non era un’impresa titanica: sottoveste, mutande, calze, corsetto, crinolina, gonna e corpetto… e la dama era pronta! Gli abiti da sera presentavano scollature ampie e profonde, spesso decorate con pizzi, guanti e stole leggere, mentre le gonne a balze accentuavano ancora di più l’effetto campana.

A metà secolo, la crinolina raggiunse proporzioni monumentali, ma intorno al 1860 la forma cominciò a cambiare: piatta sul davanti e più voluminosa sul retro, anticipava l’arrivo di una nuova silhouette.

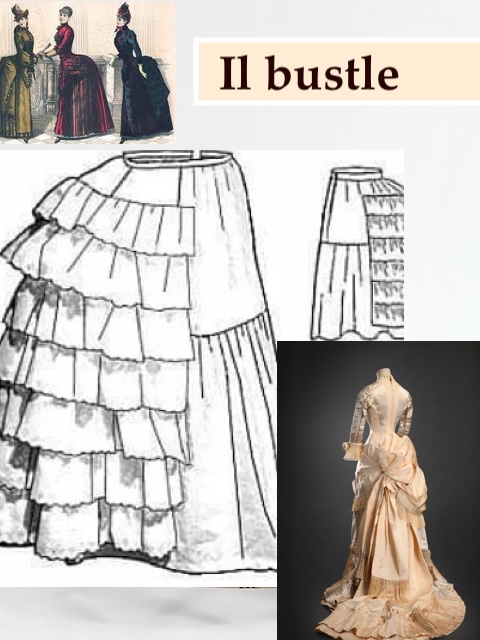

Il trionfo del bustle e delle nuove linee

Dal 1868 circa, la crinolina cedette il passo al bustle (o tournure): una struttura imbottita o a gabbia che spingeva il volume sul retro della gonna, creando un effetto teatrale e architettonico. La prima era del bustle durò fino al 1874, seguita da un breve ritorno a linee più naturali e aderenti (la cosiddetta “forma naturale”), per poi ritornare negli anni ’80 con una silhouette ancora più esagerata e sporgente dietro, immortalata da pittori come Seurat.

Gli abiti erano riccamente decorati con balze, ruches, fiori di seta e applicazioni. La moda si muoveva sempre di più verso l’idea di “costruzione architettonica del corpo”.

Curiosità: Ma come facevano le donne a sedersi con questi abiti?

Sedersi con la tournure (o bustle in inglese), richiedeva una certa tecnica e attenzione.

Ecco come le donne dell’epoca affrontavano il gesto di sedersi: lo facevano con grazia e lentamente, non si appoggiavano completamente allo schienale, aiutate da sedie progettate appositamente per facilitare il gesto. In sostanza, sedersi con la tournure non era impossibile, ma richiedeva portamento, abitudine e un certo tipo di arredo che si adattasse alla moda del tempo. L’eleganza femminile dell’epoca includeva anche la padronanza di questi gesti quotidiani in armonia con gli abiti strutturati.

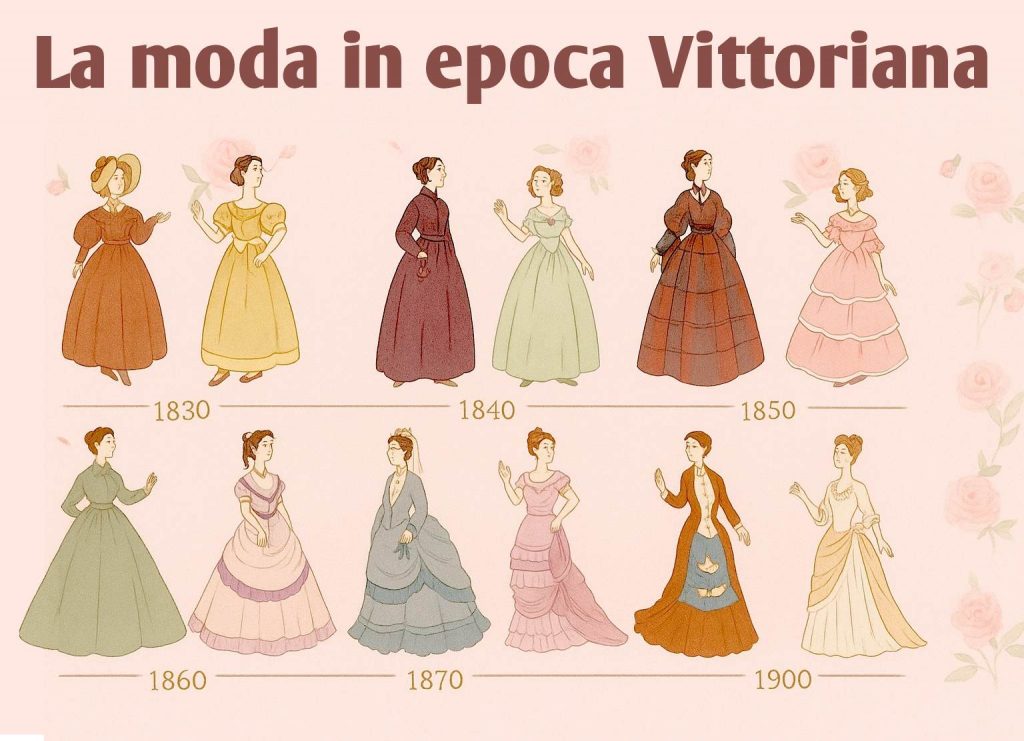

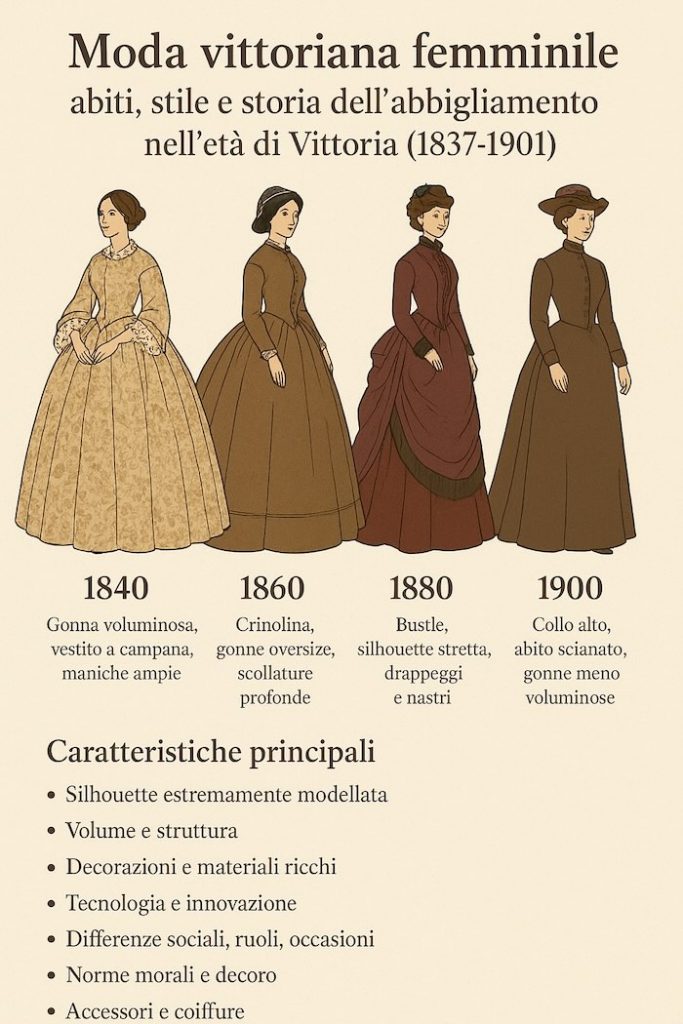

Le fasi della moda vittoriana femminile

Ogni decennio dell’età vittoriana portò quindi con sé un cambiamento evidente nello stile che possiamo riassumere in questi dettagli:

- Anni 1840-1850: gonne a campana e maniche ancora influenzate dalla moda romantica dei decenni precedenti; i colori si fecero più ricchi e le stoffe più decorate.

- Anni 1860: apice della crinolina, con gonne enormi che sembravano sfidare lo spazio. I corpetti si abbinavano a diverse versioni – da giorno e da sera – per risparmiare sui costi delle stoffe.

- Anni 1870-1880: il trionfo del bustle, con silhouette che proiettavano il volume dietro, drappeggi teatrali e gonne decorate con balze, fiocchi e ruches.

- Anni 1890: linea più naturale, comparsa della silhouette a “S” con il busto proteso in avanti e il petto a “piccione”. Maniche enormi a gigot e primi tailleur per il tempo libero o per lo sport, come la bicicletta.

Caratteristiche principali dell’età vittoriana nell’abbigliamento femminile

| Caratteristica | Dettagli principali |

| Silhouette a clessidra | vita molto stretta (grazie al corsetto), spalle e busto più pieni, fianchi marcati quando richiesto – grazie a strutture sotto la gonna. |

| Volume e struttura | uso di crinoline (gabbie metalliche), bustles, molte sottogonne, drappeggi, pieghe. |

| Ornamento decorativo | pizzi, merletti, nastri, fiocchi, bordature, ricami; bottoni decorativi; spesso sovrapposizione di tessuti e giochi di trasparenze nei lembi, nei colletti. |

| Tessuti e colori | seta, velluto, raso, broccato; cotone e lana per uso quotidiano; colori vividi dopo l’introduzione dei coloranti sintetici; stampe floreali; variazioni a seconda della classe sociale. |

| Modestia e convenzioni sociali | lunghezze fino al pavimento, copertura di braccia e collo in molte situazioni, vestiti per il giorno vs vestiti da sera; importanza del decoro, rispetto del rango. |

| Accessori come parte integrante | cappelli o bonnets decorati, guanti, ventagli, mantelli, borse, gioielli; anche gli strani oggetti per il lutto (vedi vedova / mourning) come il velo o il cappellino da vedova. |

Tessuti, colori e dettagli

Gli abiti vittoriani da donna erano realizzati con materiali che riflettevano non solo il gusto ma anche la posizione sociale: sete, velluti e broccati per le élite, cotone e lana per la vita quotidiana. La rivoluzione dei coloranti sintetici permise di sfoggiare tinte vivaci come il viola mauve, il verde smeraldo o il blu intenso.

Un elemento distintivo era la decorazione: pizzi, merletti, nastri, frange e applicazioni. Le gonne a balze, in particolare, divennero simbolo di ricchezza e raffinatezza.

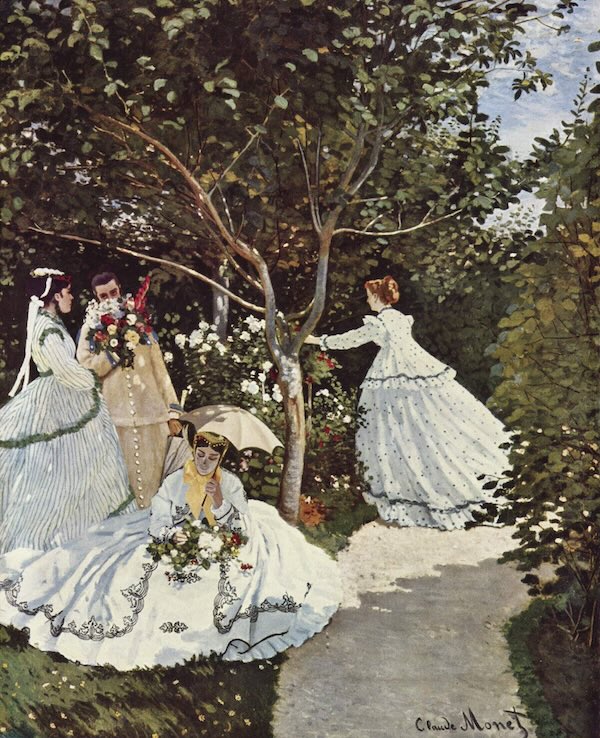

In estate si diffuse la tarlatana, un abito leggero di cotone bianco decorato con nastri colorati, immortalato da Monet nel suo celebre dipinto Donne in giardino (1866).

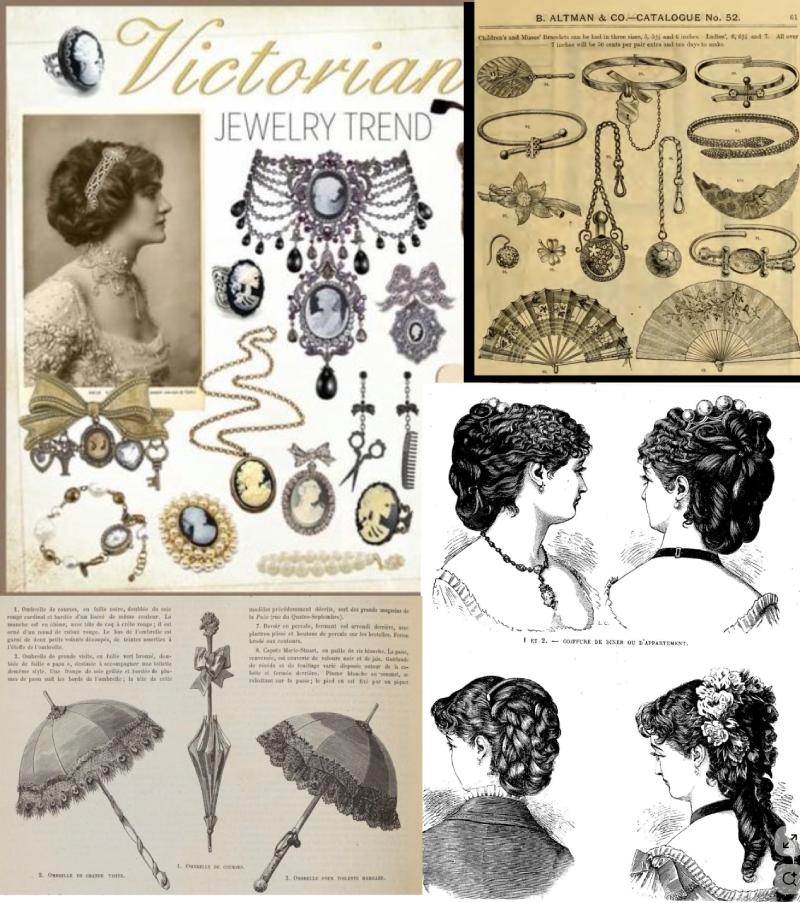

Acconciature, accessori e Gioielli nell’età vittoriana

Gli accessori erano indispensabili. Le dame non uscivano mai senza guanti, parasole e ventagli decorati. Le chatelaine da cintura, con piccoli oggetti come forbicine, profumi o ciondoli, univano eleganza e praticità.

Scialli di pizzo, stole e mantelli aggiungevano fascino e, insieme, proteggevano da correnti d’aria o dal sole.

Nella moda vittoriana, anche l’acconciatura era un elemento fondamentale tanto quanto l’abito.

Le chiome venivano pettinate con ordine, raccolte in elaborati chignon che con il tempo si spostarono sempre più verso la nuca, avvolti talvolta in seta nera o intrecciati e adornati con fiori freschi o gemme scintillanti. Le acconciature più formali coprivano le orecchie e lasciavano il volto incorniciato da riccioli laterali, mentre di sera era consuetudine coprire il capo con una sciarpa di seta o pizzo, drappeggiata in modo da esaltare i lineamenti.

Accanto a queste pettinature, le cuffie continuarono a essere usate e adattate alle nuove mode, e dagli anni ’60 fecero la loro comparsa i piccoli cappellini detti a scatola per pillole, inclinati in avanti e decorati con piume leggere, perfetti da abbinare agli onnipresenti parasole.

Se i capelli incorniciavano il volto, i gioielli erano la cornice simbolica della femminilità vittoriana. Il XIX secolo vide un vero e proprio boom della gioielleria, grazie sia alla passione personale della regina Vittoria – che amava indossare e regalare gioielli – sia ai progressi tecnici che resero la produzione più accessibile, come la placcatura in oro ideata da Luigi Valentini Brugnatelli. I gioielli dell’epoca si dividevano in due fasi principali: una fase romantica (1837-1860), dominata da simboli naturali e sentimentali – serpenti come emblema di saggezza, edera per l’amicizia, mani giunte per l’amore eterno, medaglioni con ciocche di capelli – e una seconda fase che portò verso stili più ricchi e simbolici.

Non mancavano però le ombre: i gioielli da lutto divennero una vera moda dopo la morte del principe Alberto. In giaietto nero, spesso arricchiti da miniature, capelli o addirittura denti del defunto, servivano come pegno di memoria. Altrettanto caratteristici furono i cosiddetti memento mori, ornamenti macabri con teschi, urne o salici piangenti, e i misteriosi “occhi che ti guardano”, minuscoli dipinti di un occhio amato, segno di affetto e continuità. Accanto a questi, spiccavano i gioielli religiosi: croci appese a collane, choker in velluto, mani intrecciate e nodi che richiamavano eternità e legami indissolubili.

Bracciali ampi con pannelli centrali, spille ornate, anelli con pietre colorate, orecchini pendenti in granati, perle o turchesi: la varietà era vastissima, e quasi ogni donna dell’epoca aveva i fori alle orecchie.

Così, tra chignon ornati e gioielli carichi di simboli, la donna vittoriana comunicava al mondo il suo ruolo, i suoi sentimenti e persino il suo stato sociale, trasformando ogni dettaglio in un linguaggio silenzioso ma eloquente.

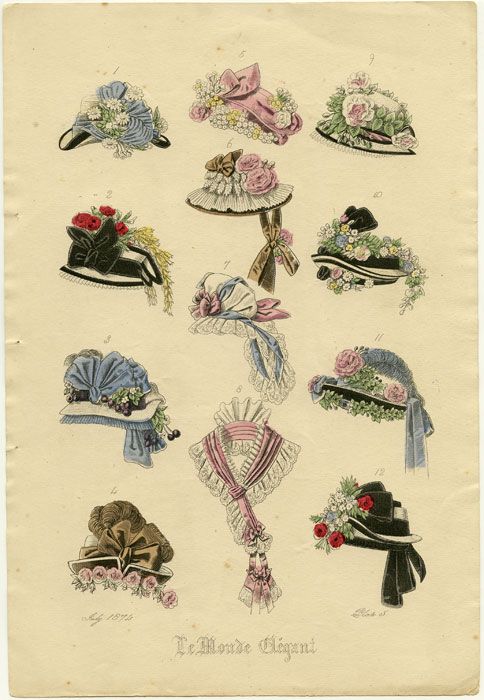

I cappelli nell’epoca vittoriana: eleganza e galateo

Per tutta l’età vittoriana, il cappello fu un accessorio imprescindibile, parte integrante del guardaroba femminile e specchio delle mode in continua evoluzione.

Nelle prime decadi dominavano i bonnet in paglia o tessuto, con falde ampie che incorniciavano il volto e richiamavano la silhouette a campana delle gonne. Negli anni ’40 le falde iniziarono a ridursi, lasciando intravedere il collo, mentre dal 1860 il cappello assunse un ruolo prevalentemente ornamentale: piccolo, vezzoso e riccamente decorato, spesso abbinato al parasole, ormai divenuto indispensabile.

La varietà era sterminata: cappelli per il giorno e per la sera, modelli da tè pomeridiano o per la funzione religiosa, cappelli marinari rivisitati, cappelli di paglia con ampi nastri e il celebre Fanchon, fatto di sete e pizzi, reso celebre anche dal cinema.

Le modiste sperimentavano con materiali diversi – seta, cotone, lana, lino, feltro, raso e pizzi – arricchiti da nastri, fiori, veli leggeri e decorazioni che mutavano con le stagioni. Anche il lutto trovava espressione nel cappello: rigorosamente nero, semplice, spesso con un velo lungo che celava il volto, da accorciare solo nel periodo di mezzo lutto.

Tra galateo e moda, i cappelli dettavano le regole del buon costume: si indossavano sempre all’aperto, non si toglievano in chiesa, ma andavano tolti a teatro o al cinema per non disturbare chi stava dietro. Il cappello, in poche parole, era molto più di un accessorio: era un segno di decoro e di appartenenza sociale.

Curiosità: un costo altissimo per la natura

Verso la fine del secolo, i cappelli femminili divennero sempre più spettacolari: enormi modelli a tesa larga, i cosiddetti “flowerpot” o “three-story”, venivano addobbati con nastri, piume esotiche, fiori di seta e persino interi uccelli imbalsamati. Questa moda ebbe un costo altissimo per la natura: in Florida e negli Stati Uniti milioni di uccelli furono sterminati per alimentare l’industria modista europea e americana. L’indignazione pubblica portò alla nascita delle prime campagne ambientaliste: Harriet Hemenway e la giornalista Adeline Knapp denunciarono il massacro e nel 1886 fondarono la Massachusetts Audubon Society, segnando l’inizio del movimento per la protezione della fauna selvatica.

Le scarpe nell’epoca vittoriana

Nell’epoca vittoriana anche le scarpe riflettevano pudore e status sociale: dalle ballerine in seta delle prime decadi agli stivaletti con tacchi arcuati e bottoni degli anni ’70 e ’80, spesso da chiudere con un apposito gancio.

Mostrare il piede o la caviglia era giudicato indecente, così le calzature restavano celate sotto le ampie gonne a crinolina. Per i ceti popolari dominavano zoccoli e stivali robusti in cuoio, indispensabili per il lavoro nei campi e in fabbrica, mentre le signore benestanti potevano sfoggiare scarpette in raso ricamato, pantofole ornate di perline o stivaletti aderenti con file di minuscoli bottoni che richiedevano appositi ganci per essere allacciati.

Grazie alla macchina da cucire, scarpe e stivali diventarono più accessibili e, a metà secolo, comparve l’innovazione delle forme differenziate per piede destro e sinistro. Tornò anche il tacco, basso ma elegante, spesso a rocchetto o in stile Luigi XV. Le scarpe rimanevano comunque uno status symbol: nei salotti erano preziose e decorate, mentre tra i poveri si camminava spesso scalzi per risparmiare.

La regina Vittoria, pur amante della semplicità, contribuì a diffondere la moda delle calzature basse e discrete, rendendo lo stivaletto vittoriano un’icona di sobria eleganza che ancora oggi richiama quel secolo.

Curiosità: Avete mai fatto caso a come sembrano piccoline le scarpe vittoriane? Sapete perchè?

Un dettaglio spesso trascurato, ma importante nella moda vittoriana, era il piede femminile. Le signore dell’alta società ritenevano che un piede piccolo, ben calzato e delicatamente adornato fosse segno di raffinatezza e distinzione sociale. Manuali e riviste dell’epoca mettevano in guardia contro scarpe troppo rigide (che deformano il piede) ma allo stesso tempo la bellezza estetica spingeva alcune donne a scegliere calzature poco confortevoli, magari uno o due numeri più piccole, pur di ottenere quella silhouette “gentile” ai loro occhi.

Un opuscolo del 1872, Dress and Care of the Feet, denuncia deformità come alluce valgo e duroni causati da calzature strette, offrendo consigli su come preservare la forma naturale del piede. Quindi è chiaro che la moda e l’ideale estetico avevano un prezzo anche per la salute.

Moda e società: il significato degli abiti

Gli abiti vittoriani non erano semplici capi, ma strumenti di comunicazione sociale. Le gonne monumentali e i corsetti rigidi segnalavano che una donna apparteneva a una classe agiata e non aveva necessità di lavorare manualmente. Al contrario, chi non poteva permettersi tanti cambi d’abito imitava i modelli più in voga con materiali più semplici.

La moda era anche moralità: i vestiti da lutto, ad esempio, seguivano regole rigidissime, con colori scuri e tessuti opachi per periodi che potevano durare anni. La regina Vittoria stessa, rimasta vedova del principe Alberto, vestì di nero per tutta la vita, rendendo questo colore il simbolo del dolore e della compostezza.

Dalla Belle Époque a oggi

Gli ultimi decenni dell’Ottocento, conosciuti come fin de siècle o Belle Époque, videro la moda intrecciarsi con le arti: l’Art Nouveau e le influenze giapponesi introdussero linee sinuose, ricami floreali e motivi naturalistici.

Con il Novecento alle porte, la moda cominciò a cambiare volto: più sobria, più pratica, pronta ad accompagnare le donne verso nuove conquiste sociali.

Eppure, lo stile vittoriano non è mai scomparso. Continua a vivere nei musei, nelle rivisitazioni teatrali e cinematografiche, e nelle sottoculture moderne che ne hanno reinventato il fascino: dal gotico romantico allo steampunk, fino alle delicate atmosfere del Lolita fashion giapponese.

Libri consigliati per approfondire la moda vittoriana

Per chi desidera immergersi ancora di più nell’affascinante mondo della moda ottocentesca, esistono numerosi testi che raccontano non solo gli abiti, ma anche il contesto sociale e culturale che li ha generati. Un’opera preziosa in italiano è “Regency & Victorian: In viaggio fra usi e costumi dell’800 inglese” di Antonia Romagnoli, che unisce divulgazione storica e curiosità quotidiane, offrendo un quadro vivido della società e del modo in cui i cambiamenti sociali e culturali influenzarono il vestire.

LO TROVI QUI: Regency & Victorian

Tra i testi internazionali, “High Fashion in Victorian Times” spicca per il suo sguardo dettagliato sulla moda femminile più sfarzosa: abiti da ballo, toilette da visita e cambi d’abito multipli nell’arco della stessa giornata, raccontati con illustrazioni vivaci che restituiscono il fascino delle occasioni mondane. Un taglio diverso lo offre “Clothes and Crafts in Victorian Times” di Philip Steele, che analizza l’evoluzione dell’abbigliamento alla luce della rivoluzione industriale, mettendo in risalto l’impatto dei nuovi materiali e delle tecniche di produzione.

Per chi ama il costume teatrale e carnevalesco, “Fancy Dresses Described” di Arden Holt (1896) è una guida storica straordinaria: un catalogo illustrato di abiti mascherati, dalle figure storiche ai personaggi folclorici, utile non solo agli studiosi ma anche ai costumisti e agli appassionati di rievocazioni. Più ampio, invece, lo studio di Cynthia Overbeck Bix in “Petticoats and Frock Coats”, che si concentra sulla moda americana dal 1770 al 1860, indagando l’abbigliamento di classi diverse e il modo in cui esso rifletteva i mutamenti politici e sociali dell’epoca.

LO TROVI QUI: Petticoats and Frock Coats

Infine, “The Victorian Age” di Peter Chrisp rappresenta una panoramica completa sull’abbigliamento vittoriano in tutte le sue sfaccettature: dalle innovazioni tecnologiche come la macchina da cucire e i coloranti sintetici, all’espansione dei grandi magazzini, fino ai dettagli più curiosi come le mode dei peli del viso o l’abbigliamento da lutto. Un testo che restituisce la complessità e la ricchezza di un’epoca che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della moda.

LO TROVI QUI: The Victorian Age

La poesia silenziosa degli abiti vittoriani

L’abbigliamento femminile dell’età vittoriana è un universo fatto di estetica, tecnologia e simbolismo sociale. Dalla crinolina al bustle, dagli abiti da ballo agli austeri abiti da lutto, ogni dettaglio racconta la storia di un secolo in cui la moda non era solo ornamento, ma anche disciplina, appartenenza e linguaggio segreto.

E forse è proprio questa miscela di sogno e rigidità che rende gli abiti vittoriani così affascinanti ancora oggi: perché dietro ogni pizzo, ogni balza e ogni corsetto si cela un racconto che continua a parlarci.

E allora, cari lettori romantici, vi lascio con un augurio in stile vittoriano: che possiate sempre indossare la vostra eleganza come fosse una poesia, capace di resistere al tempo.

Con Affetto

VIOLETTA AVRIL 💜

Un incorreggibile libertino e un’inguaribile romantica – Epoca Vittoriana (1856)

Eccolo qui il mio primo romanzo!

È un debutto che porto nel cuore, nato dall’amore per il romance storico e da anni di letture appassionate.

Lascio che sia tu a giudicarlo e, se vorrai condividere con me le tue impressioni, mi farà immensamente piacere ricevere una tua mail.

Ogni parere sincero è un dono prezioso, e io ne sarei profondamente onorata.

“Miss Anne Ellis è una giovane donna dall’animo romantico, nata per incantare: capelli rosso fiamma, pelle diafana e occhi verdi pieni di sogni e di speranze. Ma il suo cuore è diviso tra due uomini tanto affascinanti quanto diversi e il destino giocherà con lei per renderle le cose ancora più difficili.

Due pretendenti, un solo cuore. Chi lo farà battere più forte?“

Vuoi scoprire quando uscirà il v. 2 della serie “GLI INCORREGGIBILI”?

Sono agli ultimi ritocchi… 📚 Presto online!